当青春遇见特高压

深夜的鞍山供电局,一个年轻人扛着红外测温仪,跟随老师傅穿行在寂静的输电线路下。手电筒的光束划破黑暗,照向高耸的铁塔,他的目光却始终聚焦在仪器屏幕上跳动的温度数据。“夜巡靠手电,更靠心细如线”,老师傅的叮嘱与寒风中簌簌作响的导线声交织。这个场景,定格了电智222班韩锦鹏最珍视的成长瞬间。

输电四阶模型:解码成长方程式

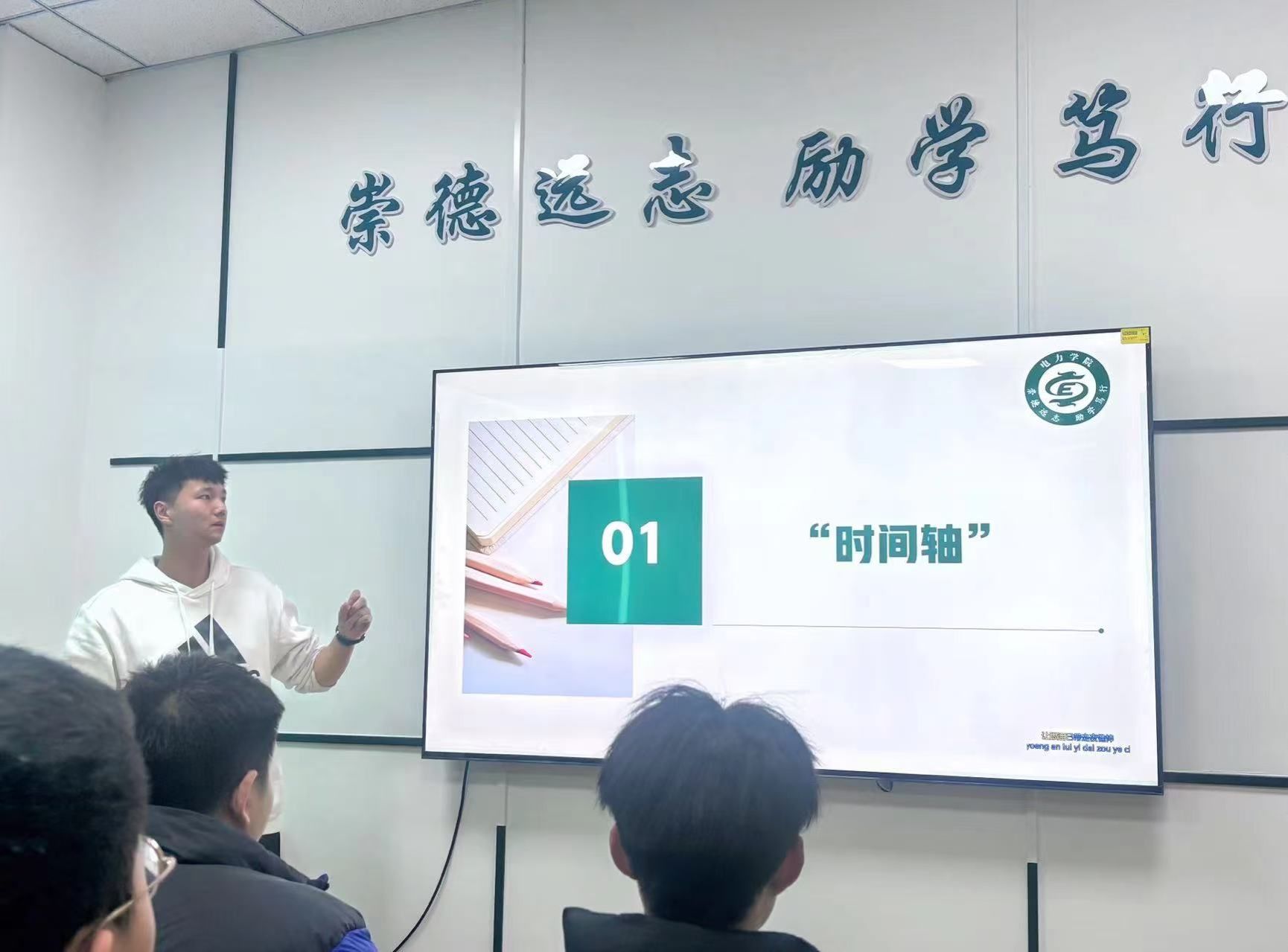

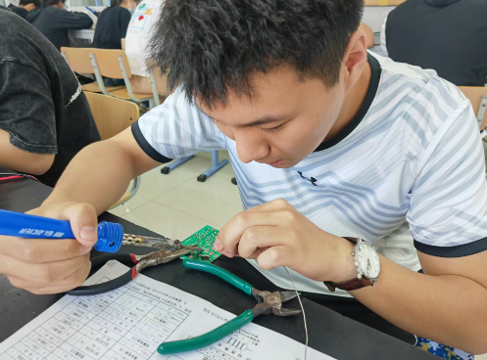

在韩锦鹏的笔记本扉页写着“成长输电四阶模型”几个字。这个以电力系统为隐喻的坐标系,标注着他对青春价值的独特诠释。第一阶,红色主网——把信仰锻造成绝缘子。“如果说特高压线路需要99.99%可靠性的绝缘子,那么党员的信仰就是守护初心的最强绝缘层。”2024年春天,当他在党旗下宣誓时,脑海中浮现的却是三年前那个暴雨夜里,目睹参与抢修保电的党员师傅们浑身湿透抢修电缆的场景。于是他毅然选择报考电气专业。在学习了专业知识后,业余时间他开展“电力科普进社区”活动,带领志愿者宣传用电安全。在支教“旅程”中,他设计了“一度电的旅程”课程,用光伏板点亮教室灯泡的瞬间,孩子们眼里的光,成了他心中最明亮的“主网电压”。第二阶:基荷电源——用知识构筑能量核心。翻开韩锦鹏的成绩单,52门必修课中33门考试分数达90+,他独创“负荷曲线学习法”,专业排名连续五学期稳居第一。第三阶,继电保护——让创新成为安全闸。韩锦鹏以第一负责人的身份参加国家级大创项目,并申请四项实用新型专利。此外,组织团队参加各类创新创业比赛,三年累计获得省级及以上奖项二十余项。第四阶,需求响应——做实时匹配的智能电网。韩锦鹏的业余时间,或在学习的路上,或在参加创新项目,或是带着学弟妹为乡村孩子组建“云端电力课堂”,甚至在食堂餐桌上和几个人开起“专利构思研讨会”。正如他所说:“真正的电力人应该像智能电网,既能24小时稳定输出,又能瞬间切换‘需求响应模式’。”

巡线者笔记:从手电筒到无人机的进化论

在鞍山供电局实习的深夜,老师傅递来的老式手电筒,成了韩锦鹏的“职业启蒙教材”。当他的手指抚过磨得发亮的金属外壳,听见师傅讲述三十年前爬冰卧雪巡线的故事,突然意识到:这代电力人的使命,不仅要传承“铁脚板”精神,更要创造新的技术语言。三个月后,他立项的“基于边缘计算的无人机自主巡检系统”在国家级大创平台获批。这套系统融合了图像识别与5G通信技术,可使巡检效率大幅提升,项目答辩时,他在PPT首页放上那支手电筒的照片并写下“从手电筒到无人机,变的是工具,不变的是守护光明的初心。”

能量守恒定律:青春热量的转化公式

有人问韩锦鹏:“你把时间‘耗散’在实验室、支教点和巡线现场,不觉得青春被‘负荷’拖累吗?”他笑着给出一个电力学公式:∑(学习投入+创新实践+社会服务)=特高压级成长动能。这个公式的验证,藏在那些鲜为人知的细节里:为测试绝缘材料性能,他在零下15℃的开放环境连续实验3小时,为优化无人机巡检路径,他自学无人机驾驶熬红双眼,甚至在春节期间,还不忘用平板电脑调试仿真模型。

特高压理想:做一名志存高远的“沈工程人”

当校长奖学金颁奖典礼的聚光灯打在韩锦鹏身上时,他手中的奖状仿佛化作了一根无形的导线,将台下师长同窗期待的目光,与远方输电铁塔上闪烁的绝缘子串联成网。“特高压输送的是30万安培电流,我们要输送的是30年不衰减的理想。”这句充满工科浪漫的宣言,恰似一道精准的继电保护指令,瞬间接通了新时代青年与能源革命之间的逻辑回路。

韩锦鹏的故事,正在重新定义青春的能量密度——当00后开始守护万家灯火,他们的成长电压,注定是特高压级。